Chi avesse camminato per le strade di Londra la mattina del 19 giugno 1815 avrebbe trovato la città silenziosa e tesa come una corda di violino pronta a rintoccare. Nessuno sapeva ancora chi avesse vinto la battaglia di Waterloo: Napoleone o Wellington. Le voci che correvano nelle strade degli affari della City erano tese. Una vittoria di Napoleone avrebbe avuto conseguenze disastrose: le guerre, si sa, hanno un prezzo, e a pagarlo sono solitamente gli sconfitti.

Nelle prime ore del mattino i titoli di Stato britannici crollarono. E in mezzo al panico, un banchiere tedesco dai modi discreti iniziò a comprare. Nathan Mayer Rothschild, così racconta la storia che sfuma nella leggenda, aveva saputo prima di tutti che l’esercito britannico aveva vinto, grazie a un capillare sistema di corrieri che utilizzava per scambiare informazioni tra le filiali del suo impero finanziario. Mentre gli altri vendevano, lui accumulava. Quando la notizia ufficiale arrivò a Londra, i prezzi schizzarono verso l’alto e Rothschild, in poche ore, moltiplicò la sua fortuna.

Da allora, la frase a lui attribuita è diventata proverbiale: “Buy when there’s blood in the streets.” Si investe quando c’è sangue per le strade. È l’essenza di un capitalismo spietato e antitetico a un principio retto. Per due secoli la finanza è stata raccontata così: come un’arena cinica. La speculazione, che è il sale del mercato, come un concetto con implicazioni morali intrinsecamente negative.

Ed è proprio da un concetto morale che è scaturito il bisogno di un approccio diverso. Se si vanno a ricercare le radici di quello che oggi definiamo investimento ESG (acronimo di Environmental, Social and Governance) esse risiedono nella necessità di porre dei limiti alla logica del profitto. Il guadagno a tutti i costi non è accettabile: bisogna cercare un’alternativa.

Nel corso del tempo il concetto di investimento etico si è evoluto. Non è solo una questione di bene e male, ma anche un’opportunità finanziaria. In un mondo in cui le crisi climatiche, sociali e geopolitiche si moltiplicano, gli investimenti possono offrire un’alternativa, giocando la propria parte nel cambiamento. Misurare non solo i rendimenti, ma anche i rischi ambientali, gli impatti sociali e la qualità della governance può diventare un vantaggio competitivo di lungo termine.

In questo articolo percorreremo l’evoluzione degli investimenti etici e alternativi, ripercorrendo le tappe di questa storia cinquantennale: dalle originarie esclusioni etiche all’integrazione sistemica dei fattori ESG nelle decisioni finanziarie. Esamineremo anche i dubbi e le critiche emerse lungo la strada, per capire infine perché continuiamo a credere che l’ESG sia destinato a diventare la nuova grammatica degli investimenti di lungo periodo.

Le origini nella morale religiosa

La storia di quello che un tempo si chiamava investimento etico e oggi chiamiamo ESG inizia in modo insolito nel 1971. Nel pieno della guerra del Vietnam, due pastori metodisti americani, indignati all’idea che i risparmi della loro chiesa finanziassero le bombe al napalm, fondarono il primo fondo comune “etico”: il Pax World Fund. L’istanza idealista di due uomini di chiesa gettò il seme di una rivoluzione che dura ancora oggi.

All’epoca, investire “in modo sostenibile” significava per lo più investire secondo coscienza, tipicamente escludendo dal portafoglio i cosiddetti “titoli del peccato”: armi, alcol, tabacco, gioco d’azzardo, per motivi etici o religiosi.

Dalle esclusioni etiche ai primi fondi sostenibili

Investire eticamente rimase sinonimo di esclusione per molti anni. Il catalogo dei proscritti andava dalle Big Tobacco alle fabbriche d’armi, dai casinò ai colossi minerari più inquinanti. Negli anni ’80 questo approccio dimostrò anche una certa capacità di creare un impatto positivo sul mondo: basti pensare alle campagne di disinvestimento dal Sudafrica dell’apartheid, con fondi pensione e università che vendevano azioni di aziende coinvolte e contribuivano a isolare economicamente il regime.

Tra la fine degli anni ’80 e i primi ’90, l’idea di investire responsabilmente iniziò a istituzionalizzare. All’epoca, nacquero i primi indici e fondi comuni ispirati a criteri etici, e la sensibilità pubblica crebbe: disastri ambientali come Chernobyl e le pressioni dell’opinione pubblica portarono questi temi all’attenzione globale. L’universo dei fondi sostenibili restò però limitato: poche decine di prodotti, con specializzazioni generiche e poca chiarezza sulle regole. In questa fase, accanto alle strategie di esclusione, comparvero i primi approcci positivi come il ‘best in class‘: premiare le aziende con le migliori performance ambientali o sociali nei rispettivi settori, anziché escludere interi comparti. Fu il segnale di un’evoluzione: dall’ottica puramente morale si passò a una visione più strategica, in cui ambiente e società diventarono indicatori (anche) di qualità gestionale e rischio finanziario.

L’integrazione finanziaria: ESG entra nel mainstream

Una svolta cruciale arriva a metà anni 2000, quando la sostenibilità fa il suo ingresso ufficiale nel mondo della finanza. Su impulso dell’ONU nasce il report Who Cares Wins (2004), che conia l’acronimo ESG e invita a integrare questi fattori nell’analisi finanziaria e nei portafogli. In altre parole, l’ESG viene presentato non come un’opzione etica, ma come parte integrante della valutazione del valore e del rischio di un’azienda.

Nel 2006 nascono i Principi per l’Investimento Responsabile (PRI) promossi dalle Nazioni Unite, destinati ai professionisti degli investimenti, che provano a stabilire regole concrete per l’investimento responsabile. Dai 63 firmatari iniziali si è arrivati oggi a migliaia di adesioni. I rischi ESG sono ormai considerati una minaccia reale per le imprese e possono condizionarne le performance di lungo periodo.

Crediamo che le aziende con elevati standard ESG tendono a essere più resilienti nel lungo periodo, perché protette da controversie ambientali o sociali (multe, danni reputazionali, perdite di mercato) e perché sono meglio posizionate per far fronte ai crescenti standard ambientali e di efficienza che saranno richiesti nei prossimi anni. Certo, la correlazione tra sostenibilità e rendimenti non è automatica, ma l’idea è che integrare questi fattori sia un indicatore di redditività nel lungo termine.

Oltre il profitto: misurare l’impatto reale

Negli ultimi 30 anni un’altra branca dell’investimento etico, complementare a quella dell’esclusione, ha guadagnato rilevanza: l’impact investing, che mira a produrre benefici misurabili per l’ambiente e la società accanto al rendimento finanziario.

L’idea di fondo è aggiungere un nuovo livello alla finanza etica: non limitarsi a “non nuocere”, ma orientare il capitale verso soluzioni che producano un impatto positivo altrimenti irraggiungibile. Per riuscirci, diventa cruciale misurare l’impatto. Negli anni 2000 e 2010 proliferano standard e metriche per quantificare la performance ESG: dalla Global Reporting Initiative (GRI, 2000) al Sustainability Accounting Standards Board (SASB, 2011), che forniscono criteri condivisi per rendicontare gli effetti non finanziari delle attività d’impresa.

In parallelo, i gestori sviluppano strumenti per valutare l’impronta ambientale e sociale dei portafogli: dall’inventario di CO₂ alle condizioni di lavoro nelle filiere globali. L’industria finanziaria inizia così a distinguere tra fondi che integrano criteri ESG nel processo e fondi che mirano esplicitamente a un obiettivo ambientale o sociale (per esempio fondi focalizzati sul clima o i social bond).

Parallelamente, proliferano fondi tematici sostenibili focalizzati su singoli trend di sostenibilità, che riscuotono grande successo grazie a narrative d’investimento accattivanti legate ai megatrend globali.

ESG in crisi? Dubbi, critiche e risposte

Con l’ascesa dell’ESG non sono mancate le reazioni contrarie. Alcuni lo bollano come greenwashing senza reale impatto, per altri non è possibile investire in ESG senza sacrificare i rendimenti. La forte performance dei titoli legati ai petroliferi e agli armamenti a partire dal 2022 non ha fatto altro che rafforzare queste narrative. Sebbene gli eventi del ciclo politico possano influenzare la performance dei titoli ESG, cambiamento climatico, tensioni sociali e cattiva governance restano fattori che, se trascurati, possono penalizzare significativamente la performance di lungo periodo.

L’evidenza recente, del resto, suggerisce che l’ESG è un trend più vivo che mai. Paradossalmente, la crisi energetica del 2022 ha accelerato gli investimenti nella transizione verde: l’Agenzia Internazionale dell’Energia prevede che nei prossimi cinque anni si aggiungerà tanta capacità rinnovabile quanta nei venti anni precedenti, segno che le ragioni di fondo dell’ESG restano ancora attuali.

Verso la nuova grammatica degli investimenti

La parabola dell’ESG dimostra che etica e rendimento possono convergere. E in Moneyfarm crediamo che, nel lungo periodo, parlare di “investimenti ESG” sarà superfluo: l’ESG diventerà semplicemente il modo naturale di investire, valutando ogni opportunità sia per i fondamentali economici sia per gli effetti di lungo termine su società e ambiente.

Questa trasformazione sarà facilitata dalla crescente disponibilità di dati di qualità sulla sostenibilità, dall’uso di tecnologie avanzate, dall’acuirsi delle crisi ambientali e da fattori culturali, come la maggiore sensibilità delle nuove generazioni. Questi trend sono destinati ad avere un impatto crescente sui flussi e le performance degli investimenti. Chi imparerà questa nuova grammatica potrebbe avere un vantaggio competitivo, perché saprà cogliere trend e rischi con anticipo.

Quella che iniziò nel 1971 come la sfida solitaria di due idealisti è diventata un movimento planetario che mobilita migliaia di miliardi e coinvolge investitori grandi e piccoli. La finanza sostenibile, pur con tutte le sue sfide, sta passando dall’infanzia alla maturità e ha la possibilità di generare prosperità a lungo termine rimanendo in linea con le esigenze della società e dell’ambiente.

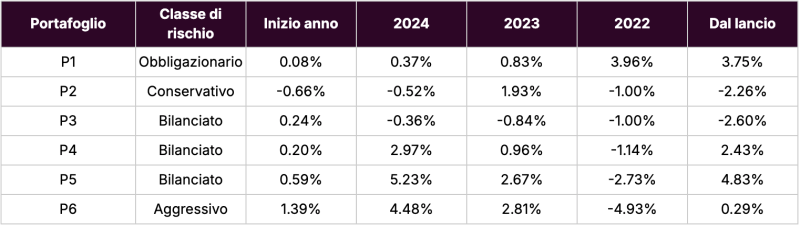

I risultati dei nostri portafogli ESG

Le performance dei nostri portafogli vengono analizzate in modo continuativo, sia in termini assoluti sia relativi, confrontandole con i mercati tradizionali e con fondi ESG comparabili. Negli ultimi tre anni, da ottobre 2022 a ottobre 2025, i nostri portafogli ESG hanno registrato risultati solidi, con rendimenti annuali compresi tra il 3,38% per i profili di rischio più bassi e il 10,01% per quelli più elevati.

| Portafoglio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |

| Rendimento Annuo | 3.38% | 4.38% | 5.66% | 7.18% | 8.60% | 10.01% |

Da un punto di vista relativo, confrontiamo le nostre performance con fondi ESG coerenti con la nostra politica d’investimento. Poiché la definizione di ESG è oggi molto ampia, non sempre è facile valutare quanto la sostenibilità di un fondo – ad esempio l’esposizione ai combustibili fossili o il rating ESG – incida sui risultati. Per questo definiamo criteri precisi che rendono i fondi comparabili con la nostra proposta, così da normalizzare le differenze e concentrarci esclusivamente sui rendimenti.

Per selezionare un sottoinsieme di peer ESG rigorosi, consideriamo solo fondi multi-asset con una politica ESG dichiarata, escludendo quelli esposti a controversie sociali, come le violazioni del Global Compact delle Nazioni Unite. Inoltre, includiamo esclusivamente fondi che rispettano soglie precise di miglioramento in termini di rating MSCI ESG, ricavi da combustibili fossili e intensità di carbonio.

La tabella qui sotto mostra il rendimento dei portafogli Moneyfarm ESG rispetto alla mediana di questo gruppo di peer rigorosi – fino al 1 ottobre 2025 (al netto dei costi di gestione degli strumenti sottostanti e al lordo delle commissioni Moneyfarm). Il portafoglio 100% azionario non è presente perché non ha la stessa storicità degli altri portafogli.

Le performance relative dall’inizio (31 ottobre 2021) sono complessivamente positive. I portafogli, specialmente quelli ad alto rischio, hanno ampiamente recuperato la performance del 2022, quando la nostra strategia molto stringente sui combustibili fossili era stata penalizzata dal contesto di mercato.

Investire nel lungo termine ha sempre richiesto pazienza, diversificazione e convinzione. Integrare i criteri ESG significa estendere questa filosofia: riconoscere che pratiche sostenibili e una governance solida contribuiscono a creare valore duraturo nel tempo.

Ricorda che, quando investi, il tuo capitale è a rischio. Il valore del tuo portafoglio con Moneyfarm può diminuire così come aumentare e potresti ricevere meno di quanto investito. Il trattamento fiscale dipende dalle tue circostanze individuali e potrebbe essere soggetto a modifiche in futuro.

Le proiezioni di rendimento non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le opinioni espresse qui non devono essere interpretate come raccomandazioni, consigli o previsioni. Se non sei sicuro che investire sia la scelta giusta per te, ti consigliamo di consultare un consulente finanziario.

*Investire in strumenti finanziari comporta rischi inerenti, tra cui perdita di capitale, fluttuazioni del mercato e rischio di liquidità. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. È importante considerare la tua tolleranza al rischio e gli obiettivi d’investimento prima di procedere.